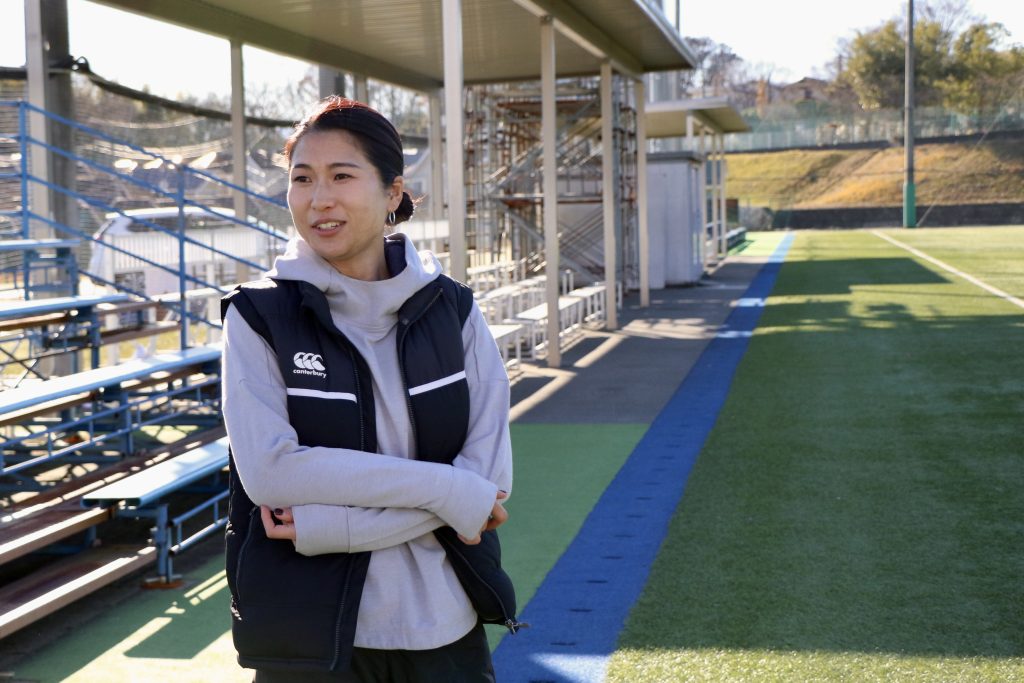

川崎桜子さん

川崎桜子さん

リオデジャネイロオリンピックやワールドラグビーセブンズシリーズなど国際大会で、アジア有数の女性レフリーとしてグラウンドに立った川崎桜子さん。東京2020オリンピックで笛を吹く、その夢の途中で全身性エリテマトーデス(SLE)という難病が見つかった。マネージャー、プレーヤーそして、レフリーと形を変えながらラグビーと関わってきた川崎さんのストーリーを紐解きながら、今抱える想いを伺った。

最後までやりきる姿勢

今年1月、2大会連続11度目の大学選手権優勝を果たした強豪・帝京大学ラグビー部のグラウンド。

川崎桜子さんは帝京大学ラグビー部のOGだ。ラグビー部史上初の女子部員、そして女性レフリー。「このグラウンドで血・汗・涙・・・あらゆる水分をここで流しましたね」とまぶしそうに笑う。

2歳上の兄が中学でラグビー部に入ったことで、毎週末のようにラグビーを見に行くようになった。そこで見たマネージャーの献身的な姿がかっこよく憧れた。東京・玉川学園高等部に進学すると迷いなくラグビー部にマネージャーとして入部した。

「自己犠牲の精神というか、誰かのために一生懸命になるマネージャーの姿がかっこよくて。人から尊敬されて頼られる、そんな人になりたい。そう思ったんです」。

高校3年生のとき、「女子ラグビー選手になりませんか?」という勧誘のパンフレットが学校に来た。興味本位で足を踏み入れたら、ずっと見てきた簡単な動きさえ、思い通りにできない自分がいた。もう少し続けて高いところを見てみたい、負けず嫌いな性格に火が付いた。

ラグビーが強い大学に進学して色々なことを学びながらラグビーを続けよう、そう思って門をたたいたのが帝京大学ラグビー部だった。当初はトレーナー志望で入部を決めていた。しかし、1年トレーナーの勉強をしてからでないと現場に入れないことが分かると、その1年がもったいなく感じた。ラグビー部の岩出雅之監督に直談判すると「そこまで言うなら、選手やってみたら」と声をかけてもらった。

あの赤いジャージを着たい、関わりたい、その気持ちが大きくて男子部員の中で1人トレーニングすることに不安はなかった。しかし、トレーニングがはじまるとそう簡単ではなかった。それでも川崎さんの中で一つ決めていたことがあった。

「どんなにつらくても最後までやりきる姿勢を見せること」。

ラインやマーカーを目印に行うランメニューでは必ずラインを超えてからターンをする、マーカーの内側を走らない、小さい部分でも絶対に手を抜かなかった。

「みんながちゃんとやれてないところも、桜子はちゃんとやっている。体力やスキルではなく、決められたことをきちんとやることが何より強いこと。みんな見習って」。

その姿をみていたウエイトトレーニングのコーチがミーティングの場でみんなに話した。足が速い方でもなかったし、みんなに遅れを取ることさえあったが、その一言が彼女の自信になり、真摯に頑張っていれば絶対に誰かが公平に評価してくれることの実体験になった。

「レフリーもやってみたら」

大学1年生の終わり、学外の女子の交流大会で肩の脱臼をして、3・4か月リハビリが続いた。ふと「選手は向いていないかもしれない」と気持ちがしぼみ、グラウンドに戻る恐怖心が芽生えた。

そんな時に岩出監督が「レフリーもやってみたら」と声をかけてくれた。

部内外の試合ではレフリーを任され、基礎技術を磨いた。日本ラグビーフットボール協会が立ち上げて2期目の「女子レフリーアカデミー」にも通い、一生懸命に勉強した。大学4年生の2014年5月、アムステルダムセブンズで国際デビュー。正直、英語は得意ではなかったが、その熱量とレフリーとしての基本的な動きやスピード、判断が当時のレフリーマネージャーの目に留まり、一つ先の大会であるワールドラグビー女子セブンズシリーズ2015-2016へのパスになった。

迷いながらもレフリー転向を決めたとき「お世話になった方々にいい景色を見せられるレフリーになろう。オリンピックを目指そう」。約8年後に開催が決まっていた東京2020オリンピックを目標に置いた。

転向から3年半、レフリー活動をサポートしてくれる企業に就職し、社会人レフリーとして活動を続けていると、思いがけず2016年のリオデジャネイロオリンピックへの召集連絡が来た。世界中から男子12名、女子11名が選出。経験値から任されるのはアシスタントレフリーだと思っていたが、現地に入ると、開催国ブラジル対コロンビアの試合がレフリーとして1試合割り当てられた。夢の舞台の記憶は正直あまりない、ミスもたくさんしたが持っているものを出し切れたそんな感覚が残った試合だった。

そんな彼女でも悔しい想いをしたことが幾度もあった。今では女性も増えたレフリーだが、転向したころは世界で活躍する女性レフリーは数えるほど。男子の試合に入ると「女性レフリーはラグビーをわかっていない」「本当に足が遅い、どこ見ているの?」性別や体力面でカバーできない部分を選手から強く突かれたりもした。

「女性だからと限界を決めて、がんばっているから認めてというのは違う。男性が多く活躍する世界で活躍を望むなら、同じ基準で頑張らなければいけない。ここで甘えられないと思ったんです」。

兄2人の下で「お兄ちゃんに負けたくない、同じように評価してほしい」。そんな風に育ち、帝京大学ラグビー部では女子だからと差を感じることがない環境づくりをしてくれた。それが7年間、川崎さんがレフリーを頑張れた理由だ。

認知や理解、女性レフリーである自分たちの意識が上がったことで、重たかった空気が少しずつ変わってきた。厳しい言葉をかけられることもあるが、乱暴な言葉ではない。男性レフリーと同じレベルのことを求められるようになった。

自分の異変に気付くのは自分しかいない

「顔のむくみがとれない、抜け毛が少し増えた気がする」。

東京2020オリンピックに向かう中、感じていた小さな体の異変だった。病院に行っても異変は見つからなかった。原因は全身性エリテマトーデス(SLE)という自己免疫疾患だということが分かったのはそれから1年後だった。

SLEという病気は、自分の細胞を攻撃してしまう抗体ができることで様々な臓器に炎症が現れる病気。川崎さんの場合、腎臓に症状が出て5段階のうち4段階まで悪い方に進行、即入院となった。

「こんなこと言っていいかわからないけど、3回くらいは死にたいって思った」。

レフリーができないと分かったとき、治療で見た目が変わったとき、筋肉が落ちたのを実感したとき、何度も心が折れそうになった。治療に専念するため会社は退職、入院2か月その後1年半はほとんど家に閉じこもって過ごした。

新型コロナウイルスの感染拡大もあり慎重に生活していたが、治療自体は医師が「神の子」と冗談めかして言うほど順調に進んだ。食欲が戻り、筋肉が戻り始めると少しずつ気持ちも前向きに変化した。家族の支えもあったが、それまでのキャリアでトップレベルの人たちの努力や悩みを間近で共有できる関係値を築けていたことは大きかった。

2022年W杯の決勝で笛を吹いたトップレフリー・ホーリー・デビットソン氏もその1人。

「私より後にセブンズワールドシリーズのレフリーチームに入った彼女は、思うように良い試合の割り当てをもらえない期間がありました。それでも腐らず、彼女は人に対する思いやりや尊敬の態度を決して崩しませんでした」。

グラウンドでの彼女はポーカーフェイスでクール。しかし、レフリールームでの印象はガラリと変わった。川崎さんがミスをして落ち込んでいた時も寄り添い、一緒にビデオを見直しレビューをくれた。病気が発覚してすぐ連絡をくれたのも彼女だった。彼女以外にも多くの人がメッセージやエールをくれた。

「今はどん底だけど、これから先、別のことでも自分を証明することができるかもしれない」

最近は体調も良く、本格的に英語を勉強したり、長野の宿泊施設で接客の仕事をしたり、沖縄セブンズという大会のお手伝いをしたりと、とにかく色々なことにチャレンジしている。

「自分の異変に気が付けるのは自分しかいない。心身ともに自分を気遣うことを疎かにしないでほしい。自分を認めて愛してほしい」。

自分自身と向き合い、心や体の声を聴く、そして自分を認めてあげる。

川崎さんは今、セルフラブの大切さと向き合いながら、ラグビーに関わっている人、何かに向かって頑張る人に向けてそのことを広めたいと活動している。

「まずは刷り込みでもいい、試合のウォーターガールのビブスにでっかく”セルフラブ”ってロゴ入れてもらえないかな。勝手に作って寄付しちゃおうかな(笑)」。と楽しそうに笑う。

写真・文:WOMEN’S RUGBY COMMUNITY TEAM

HERSTORY: 女子ラグビー選手や女子ラグビーを支える魅力的な彼女(HER)たちが 積み重ねてきたバックグラウンドやその想いをインタビュー、ストーリーとして発信します。